고등학교 들어가기 전으로 기억된다. 아빠가 우리 남매 함께 읽으라며 ‘도적놈 셋이서’라는 시집을 사오셨다. 시인 천상병, 작가 이외수, 스님 중광이 각각 지은 시와 그림을 한 권으로 엮은 책이다. 공부한답시고 독서실에 틀어박혀 밤늦도록 라디오 들으며 말랑말랑한 감수성을 키워내던 나는 이 책에서 ‘인생 시’ 한 편을 발견했다.

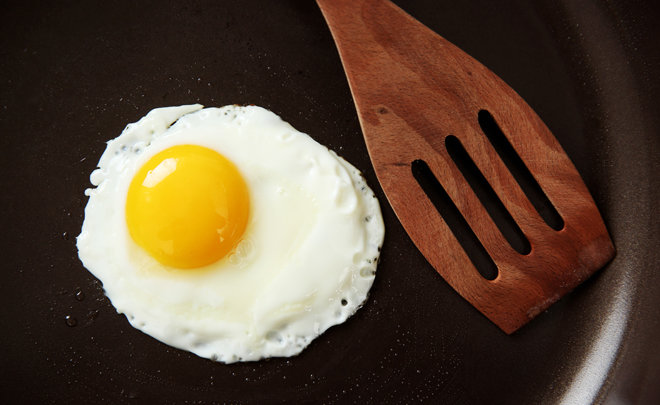

“비록 움직일 수는 없었지만/ 죽은 것은 아니었어요/ 날개 없는 이 세상 모든 것들이/ 멎은 채로 가슴 안에 키우는 꿈/ 푸른 하늘이지요/ 당신은 겨우 나를 후라이팬에 튀겨/ 김밥 속에 쑤셔 넣고 있지만요/ 조금 전까지만 해도/ 내 가슴 안에는/ 작은 아침 해 하나/ 금빛 꿈으로 들어앉아 있었다구요”

이외수 시인의 ‘계란’을 읽고 대학에 갈똥말똥 하는 불안한 내 처지가 떠올라 눈물이 찔끔 났다. 고운 편지지에 시를 옮겨 적어 고만고만한 친구들에게 선물도 했다. 우리는 언젠가 프라이팬에 튀겨질지언정 금빛 꿈은 품고 있자고. 그런데 함께 시를 읽고 “좋구나” 했던 엄마, 아빠, 오빠는 하늘도 보지 못한 안쓰러운 달걀을 굽고 삶아 아무렇지도 않게 먹었다. 나는 한참동안 우리 가족이 야속하게 느껴졌다.

이외수 시인의 ‘계란’을 읽고 대학에 갈똥말똥 하는 불안한 내 처지가 떠올라 눈물이 찔끔 났다. 고운 편지지에 시를 옮겨 적어 고만고만한 친구들에게 선물도 했다. 우리는 언젠가 프라이팬에 튀겨질지언정 금빛 꿈은 품고 있자고. 그런데 함께 시를 읽고 “좋구나” 했던 엄마, 아빠, 오빠는 하늘도 보지 못한 안쓰러운 달걀을 굽고 삶아 아무렇지도 않게 먹었다. 나는 한참동안 우리 가족이 야속하게 느껴졌다.

누군가의 밥이 되었으면 좋겠네

“식탁을 보라/ 죽지 않은 것이 어디 있는가/ 그래도 식탁 위에 오른 푸성귀랑/ 고등어자반은 얼마나 즐거워하는가/ 남의 입에 들어가기 직전인데도/ 그들은 생글생글 웃고 있다 (중략) 풋고추 몇 개는 식탁에 올라와서도 누가 꽉 깨물 때까지 쉬지 않고 누런 씨앗을 영글고 있다/ 이빨과 이빨 사이에서 터지는 식탁의 즐거움/ 아, 난 누군가의 밥이 되었으면 좋겠네”

한참 후 읽게 된 정철훈 시인의 ‘식탁의 즐거움’이다. 그래, 화목한 우리 집 반찬으로 올랐던 수많은 달걀은 어쩌면 까르르 웃고 있었을지도 모른다. 어리숙한 나는 달걀 걱정을 하느라 스스로 누구의 밥이 돼야겠다는 어진 생각은 꿈에도 못하고 어느새 어른이 돼버렸다.

결혼하고 맞은 남편의 첫 생일엔 새벽같이 일어나 미역국을 끓이고, 달걀말이를 만들어 오붓한 축하 파티를 했다. 결혼 후 맞은 내 첫 생일 아침에도 같은 풍경이 펼쳐졌다. 우리는 그렇게 서로의 생일마다 새벽밥을 차려줄 수 있을 것이라 생각했다. 그러나 이 전통은 서너 해를 넘기지 못한 채 끝났다. 둘 다 늦잠에 빠져들어서다.

“젊은 아버지는 어머니에게 달을 따주겠다고 했겠지요/ 달의 테두리를 오려 술잔을 만들고 자전거 바퀴를 만들고 달의 속을 파내 복숭아 통조림을 만들어 먹여주겠노라 했겠지요”

안도현 시인이 쓴 ‘월식’의 한 대목이다. 누구한테나 처음 먹은 마음이 단단하게 굳어 그대로 변치 않으리라 믿는 순간이 있다. 그렇게 사랑에 빠지고, 부부가 되고, 부모 자리에도 앉게 된다. 하지만 꽃도 피면 지고, 과일도 익으면 나무에서 떨어지고, 닭도 언젠가는 달걀 껍데기를 부숴야 산다. 하물며 사람 인생은 얼마나 복잡하고 변화무쌍한가. 복숭아처럼 단물 가득한 약속으로 시작하지만 “누군가 달의 이마에다 천근이나 되는 못을 이미 박아놓았던” 것으로 끝나는 시 ‘월식’처럼 말이다.

한참 후 읽게 된 정철훈 시인의 ‘식탁의 즐거움’이다. 그래, 화목한 우리 집 반찬으로 올랐던 수많은 달걀은 어쩌면 까르르 웃고 있었을지도 모른다. 어리숙한 나는 달걀 걱정을 하느라 스스로 누구의 밥이 돼야겠다는 어진 생각은 꿈에도 못하고 어느새 어른이 돼버렸다.

결혼하고 맞은 남편의 첫 생일엔 새벽같이 일어나 미역국을 끓이고, 달걀말이를 만들어 오붓한 축하 파티를 했다. 결혼 후 맞은 내 첫 생일 아침에도 같은 풍경이 펼쳐졌다. 우리는 그렇게 서로의 생일마다 새벽밥을 차려줄 수 있을 것이라 생각했다. 그러나 이 전통은 서너 해를 넘기지 못한 채 끝났다. 둘 다 늦잠에 빠져들어서다.

“젊은 아버지는 어머니에게 달을 따주겠다고 했겠지요/ 달의 테두리를 오려 술잔을 만들고 자전거 바퀴를 만들고 달의 속을 파내 복숭아 통조림을 만들어 먹여주겠노라 했겠지요”

안도현 시인이 쓴 ‘월식’의 한 대목이다. 누구한테나 처음 먹은 마음이 단단하게 굳어 그대로 변치 않으리라 믿는 순간이 있다. 그렇게 사랑에 빠지고, 부부가 되고, 부모 자리에도 앉게 된다. 하지만 꽃도 피면 지고, 과일도 익으면 나무에서 떨어지고, 닭도 언젠가는 달걀 껍데기를 부숴야 산다. 하물며 사람 인생은 얼마나 복잡하고 변화무쌍한가. 복숭아처럼 단물 가득한 약속으로 시작하지만 “누군가 달의 이마에다 천근이나 되는 못을 이미 박아놓았던” 것으로 끝나는 시 ‘월식’처럼 말이다.

어둠 아래 둥그런 등 맞대고 나누는 한솥밥

“크고 뭉툭한 부엌칼로 파 뿌리를 잘라낸다/ 마지막까지 흙을 움켜쥐고 있는/ 파 뿌리를 잘라내며 속으로 소리지른다// 결혼은 왜 시를 닮으면 안 되는가 (중략) 검은 머리는 언제 파뿌리가 되어야 되는가”

문정희 시인의 ‘파뿌리’를 보면 웃음이 나고 공감도 된다. 내 또래가 결혼할 때만 해도 부부는 “검은 머리 파뿌리 되도록” 함께 하는 게 축복이었다. 이미 흰 머리가 성성한 친구들은 “드디어 파뿌리가 됐으니 이제 그만해도 되겠다”는 농담을 만날 때마다 한다. 느물느물해진 서로를 보고 있자면, 우리가 뽀얀 볼에 빨갛게 수줍음이 핀 아가씨였던 적이 있나 싶다. 그래도 한바탕 떠들고 집으로 돌아가는 장바구니 안에는, 남편 먹을 것 한두 개씩은 담겨 있다. 이러니저러니 해도 문성해 시인이 말했듯 “어둠 아래 둥그런 등 맞대고 나누는 한솥밥이 다디달다”는 것을 우리는 알고 있다.

“밥 먹자/ 이 방에 대고 저 방에 대고/ 아내가 소리치니/ 바깥에 어스름이 내렸다 (중략) 아침밥 먹자/ 어머니가 소리치니/ 별이 처마 아래로 들어오고/ 연기가 굴뚝을 떠났다 (중략) 아내가 되어 있는 어머니를/ 어머니가 되어 있는 아내를/ 비로소 보게 되는 시간 (중략) 애늙은 남편이 어린 자식이 되고/ 어린 자식이 애늙은 남편이 되도록/ 집안으로 어스름이 스며들었다” - 하종오 詩 ‘밥먹자’

김민경 푸드칼럼니스트 mingaemi@gmail.com

문정희 시인의 ‘파뿌리’를 보면 웃음이 나고 공감도 된다. 내 또래가 결혼할 때만 해도 부부는 “검은 머리 파뿌리 되도록” 함께 하는 게 축복이었다. 이미 흰 머리가 성성한 친구들은 “드디어 파뿌리가 됐으니 이제 그만해도 되겠다”는 농담을 만날 때마다 한다. 느물느물해진 서로를 보고 있자면, 우리가 뽀얀 볼에 빨갛게 수줍음이 핀 아가씨였던 적이 있나 싶다. 그래도 한바탕 떠들고 집으로 돌아가는 장바구니 안에는, 남편 먹을 것 한두 개씩은 담겨 있다. 이러니저러니 해도 문성해 시인이 말했듯 “어둠 아래 둥그런 등 맞대고 나누는 한솥밥이 다디달다”는 것을 우리는 알고 있다.

“밥 먹자/ 이 방에 대고 저 방에 대고/ 아내가 소리치니/ 바깥에 어스름이 내렸다 (중략) 아침밥 먹자/ 어머니가 소리치니/ 별이 처마 아래로 들어오고/ 연기가 굴뚝을 떠났다 (중략) 아내가 되어 있는 어머니를/ 어머니가 되어 있는 아내를/ 비로소 보게 되는 시간 (중략) 애늙은 남편이 어린 자식이 되고/ 어린 자식이 애늙은 남편이 되도록/ 집안으로 어스름이 스며들었다” - 하종오 詩 ‘밥먹자’

김민경 푸드칼럼니스트 mingaemi@gmail.com

![[지역 살리기 '트래블리그' 수상작] MZ다운 소도시 여행법-'상주시' 편](https://dimg.donga.com/a/186/117/90/3/ugc/CDB/29STREET/Article/65/52/cc/5d/6552cc5d1df472cdf64a.jpg)