포스트 코로나, 일상을 바꾸자

포르투갈 출신의 세르지우 멘드스 씨(38)는 한식 마니아다. 2018년 한국인과 결혼한 후 푸짐한 상차림이 주는 즐거움에 푹 빠졌다. 주 요리와 샐러드 위주의 단출한 포르투갈 상차림과는 완전히 달랐다. 그런 멘드스 씨도 식사 중 망설일 때가 있다. 여럿이 식사하면서 한 그릇에 담긴 반찬을 같이 먹을 때다. 포르투갈에선 모든 공용 음식에 ‘서빙 스푼’을 따로 두기 때문이다.

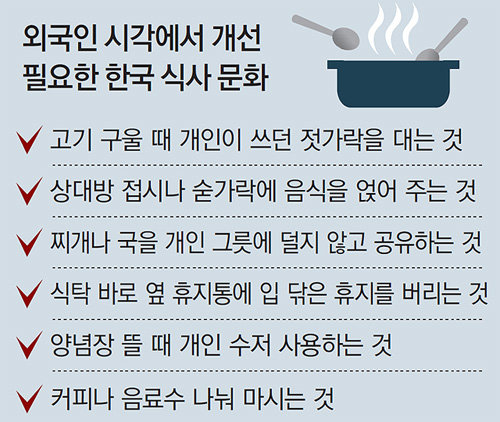

가장 놀란 건 고깃집에서다. 상당수 손님은 집게를 사용했지만 일부는 방금 전까지 자신의 입에 넣던 젓가락으로 고기를 뒤집었다. 부모가 쓰던 수저로 자녀에게 반찬을 떠주는 모습도 그에게는 낯설었다. 멘드스 씨는 “포르투갈에선 개인이 쓴 칼이나 포크로 함께 먹는 음식을 집지 않는 게 기본적인 식사 예절이다. 다른 사람에게 음식을 집어주지도 않는다”고 말했다.

취재진이 만난 외국인들은 주 요리부터 반찬까지 다양한 음식을 공유하는 한국의 식사문화에 어느 정도 익숙했다. 하지만 음식을 나누는 방식에선 위생에 더 신경 써야 한다고 입을 모았다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 계기로 ‘각자 따로 먹는’ 방식으로 개선이 필요하다는 것이다.

가장 놀란 건 고깃집에서다. 상당수 손님은 집게를 사용했지만 일부는 방금 전까지 자신의 입에 넣던 젓가락으로 고기를 뒤집었다. 부모가 쓰던 수저로 자녀에게 반찬을 떠주는 모습도 그에게는 낯설었다. 멘드스 씨는 “포르투갈에선 개인이 쓴 칼이나 포크로 함께 먹는 음식을 집지 않는 게 기본적인 식사 예절이다. 다른 사람에게 음식을 집어주지도 않는다”고 말했다.

취재진이 만난 외국인들은 주 요리부터 반찬까지 다양한 음식을 공유하는 한국의 식사문화에 어느 정도 익숙했다. 하지만 음식을 나누는 방식에선 위생에 더 신경 써야 한다고 입을 모았다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 계기로 ‘각자 따로 먹는’ 방식으로 개선이 필요하다는 것이다.

일본은 같은 동양권이지만 개별 식사에 익숙해 한국의 ‘반찬 공유’ 문화에 거리감을 느끼는 경우가 많다. 일본에선 찌개를 조리할 때도 채소, 고기 등 각각의 식재료를 집는 젓가락을 따로 쓸 정도다. 집에서 가족이 식사할 때도 공용 국자와 젓가락으로 따로 덜어 먹는 게 일반적이다.

외국에서도 식탁 위에 여러 소스를 놓아두지만 한국에서는 훨씬 다양한 양념통을 공용으로 쓴다. 여러 사람의 손이 닿을 수밖에 없어 그만큼 위생에 취약하다. 게다가 양념통을 개인용처럼 쓰는 사람도 종종 있다. 모로코에서 온 리티 아벨라 양(18)은 “순댓국 식당에서 자신의 숟가락으로 양념을 뜨는 모습을 봤다. 국물 재료가 양념통에 묻어 있는 걸 본 이후로는 손을 대지 않는다”고 말했다.

외국에서도 식탁 위에 여러 소스를 놓아두지만 한국에서는 훨씬 다양한 양념통을 공용으로 쓴다. 여러 사람의 손이 닿을 수밖에 없어 그만큼 위생에 취약하다. 게다가 양념통을 개인용처럼 쓰는 사람도 종종 있다. 모로코에서 온 리티 아벨라 양(18)은 “순댓국 식당에서 자신의 숟가락으로 양념을 뜨는 모습을 봤다. 국물 재료가 양념통에 묻어 있는 걸 본 이후로는 손을 대지 않는다”고 말했다.

상대를 배려하는 습관 중에는 위생과 거리가 먼 경우도 있다. 테이블 위에 수저통을 비치한 식당에선 종종 한 사람이 수저를 뽑아 나눠 준다. 한 사람이 컵을 모아 물을 따른 뒤 동료들에게 나눠 주기도 한다. 이때 다른 사람의 식기에 손이 닿을 수밖에 없다. 일본인 사쿠라 씨(27·여)는 “일본에선 수저를 종이로 포장해 음식과 함께 내주기 때문에 다른 사람의 식기를 만질 일이 별로 없다”고 말했다.

외국인들은 코로나19로 인해 한국 전통의 식사문화를 통째로 바꿀 필요는 없다는 의견이 많았다. 하지만 일부는 개선할 필요가 있다고 강조했다. 멘드스 씨는 “정이 가득한 한국의 음식문화를 잃는 건 아쉽다. 하지만 외국인들에게 비위생적으로 비치는 점을 하나씩 바꾸면 한식이 세계인에게 더 사랑받을 수 있을 것”이라고 말했다.

김소민 somin@donga.com·강승현 기자

외국인들은 코로나19로 인해 한국 전통의 식사문화를 통째로 바꿀 필요는 없다는 의견이 많았다. 하지만 일부는 개선할 필요가 있다고 강조했다. 멘드스 씨는 “정이 가득한 한국의 음식문화를 잃는 건 아쉽다. 하지만 외국인들에게 비위생적으로 비치는 점을 하나씩 바꾸면 한식이 세계인에게 더 사랑받을 수 있을 것”이라고 말했다.

김소민 somin@donga.com·강승현 기자

![[지역 살리기 '트래블리그' 수상작] MZ다운 소도시 여행법-'상주시' 편](https://dimg.donga.com/a/186/117/90/3/ugc/CDB/29STREET/Article/65/52/cc/5d/6552cc5d1df472cdf64a.jpg)