낮에 마시는 맥주에는 감동이 있다!

뜨거운 햇살을 맞고 있으면 속절없이 그리워지는 음료가 있다. 물로는 이 갈증을 해결할 수 없다. 특히 운동 뒤에 우리 몸은 시원한 맥주를 원한다. 그렇다고 집에 마실 수 있는 맥주를 마시자니… 스타우트? IPA? 그런 걸 마셨다가 한낯에 거리를 기어다닐 순 없잖아.

그렇다. 낮에 마시는 맥주와 밤에 마시는 맥주에는 차이가 있다. 밤에 마시는 맥주가 강렬한 시원함이라면, 낮에 마시는 맥주는 달콤한 시원함이다. 문제는 마시즘의 냉장고에는 강렬한 시원함밖에 없다는 것. "이걸 그냥 사이다 같은 탄산음료를 섞으면 안 될까?"...라고 생각한 사람들이 사실 이미 오래전부터 있었다.

오늘은 실제로 맥주에 음료를 섞어 '낮맥의 역사'를 만든 사람들의 이야기다.

그렇다. 낮에 마시는 맥주와 밤에 마시는 맥주에는 차이가 있다. 밤에 마시는 맥주가 강렬한 시원함이라면, 낮에 마시는 맥주는 달콤한 시원함이다. 문제는 마시즘의 냉장고에는 강렬한 시원함밖에 없다는 것. "이걸 그냥 사이다 같은 탄산음료를 섞으면 안 될까?"...라고 생각한 사람들이 사실 이미 오래전부터 있었다.

오늘은 실제로 맥주에 음료를 섞어 '낮맥의 역사'를 만든 사람들의 이야기다.

자전거 애호가를 위한 맥주,

라들러의 탄생

라들러의 탄생

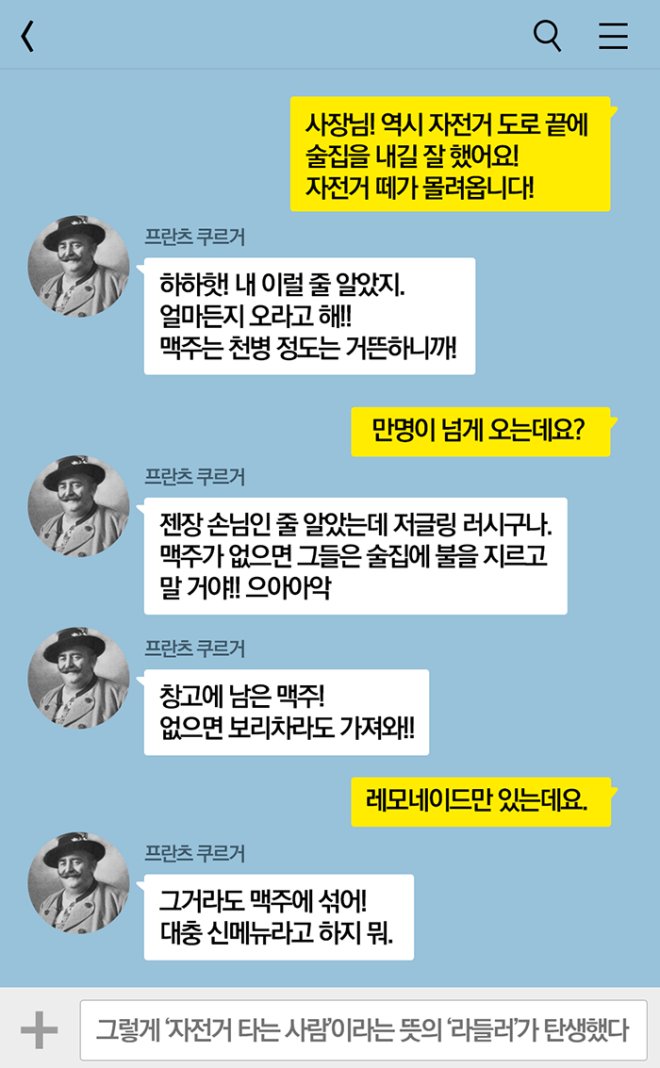

시작은 맥주의 나라 독일이다. 1922년 '프란츠 쿠글러(Franz Kugler)'라는 사람은 멋진 사업 계획을 가지고 있었다. 당시 독일은 자전거 타기가 유행이라 사람들이 너도나도 자전거 도로를 따라 라이딩을 즐겼다. 쿠글러는 뮌헨 외곽 자전거 도로 끝자락에 목을 축일 수 있는 술집을 만들기로 계획했다.

그의 계획은 역시나 성공적이었다. 그해 6월 자전거를 탄 사람들이 그의 가게에 몰려들었다. 문제는 본인의 예측보다 너무 많은 사람이 왔다는 것. 하루에 1만 3천여 명의 자전거 애호가가 그의 가게를 찾았다. 사람들의 방문은 그치지 않는데 맥주는 빠르게 사라져버렸다. 그때 그에게 번뜩이는 아이디어가 떠올랐다. 창고에 있는 레모네이드를 맥주에 섞으면 양을 늘릴 수 있지 않을까? 맛도 더 좋을 거 같은데!

그의 계획은 역시나 성공적이었다. 그해 6월 자전거를 탄 사람들이 그의 가게에 몰려들었다. 문제는 본인의 예측보다 너무 많은 사람이 왔다는 것. 하루에 1만 3천여 명의 자전거 애호가가 그의 가게를 찾았다. 사람들의 방문은 그치지 않는데 맥주는 빠르게 사라져버렸다. 그때 그에게 번뜩이는 아이디어가 떠올랐다. 창고에 있는 레모네이드를 맥주에 섞으면 양을 늘릴 수 있지 않을까? 맛도 더 좋을 거 같은데!

그는 맥주와 레모네이드를 1대 1 비율로 섞어 손님에게 대접했다. 시원 쌉싸름한 맥주에 상큼하고 달콤한 레모네이드가 섞인 맛. 그리고 무엇보다 자전거를 다시 타고 돌아가도 문제 없을 것 같이 낮아진 알콜 도수까지. 얼떨결에 자전거 라이더에게 가장 알맞은 맥주가 탄생한 것이다. 이 맥주는 쿠글러 술집의 인기 메뉴가 되었다. 이것이 자전거를 탄 사람이라는 뜻의 '라들러(Radler)'의 탄생이다.

맥주에는 물, 보리, 홉, 효모만 넣어야 한다는 맥주순수령의 나라 독일에서도 '라들러'는 큰 사랑을 받았다. 취하지 않고 낮에도 가볍게 마실 수 있는 맥주였기 때문이다. 비록 법 때문에 라들러가 제품의 형식으로 나오진 않았지만 괜찮았다. 레모네이드 혹은 사이다만 있다면 누구든지 쉽게 만들 수 있었으니까.

맥주에는 물, 보리, 홉, 효모만 넣어야 한다는 맥주순수령의 나라 독일에서도 '라들러'는 큰 사랑을 받았다. 취하지 않고 낮에도 가볍게 마실 수 있는 맥주였기 때문이다. 비록 법 때문에 라들러가 제품의 형식으로 나오진 않았지만 괜찮았다. 레모네이드 혹은 사이다만 있다면 누구든지 쉽게 만들 수 있었으니까.

유럽에는 각자의 라들러가 있다,

라들러의 또 다른 이름들

라들러의 또 다른 이름들

레모네이드 혹은 사이다만 있으면 만들 수 있는 라들러. 이 조합을 시도한 나라는 독일뿐만이 아니다. 많은 나라가 맥주에 탄산음료를 섞었다. 마치 지역마다 '편 가르기 노래'가 다른 것처럼, 나라마다 맥주에 탄산음료를 섞은 것을 부르는 이름이 다르다.

라들러와 함께 대표적으로 언급되는 맥주 탄산음료의 이름은 '샌디(Shandy)'다. 19세기 영국에서 시작된 이 음료는 원래 '샌디가프'라고 불렸다. 라들러와 다른 점이라면 라거 맥주 대신 에일 맥주라는 것. 그리고 레모네이드가 아닌 진저에일(일종의 생강맛 사이다)을 섞었다는 것이다. 도수가 낮고 탄산으로 청량감이 강해진 샌디가프는 '서민들의 샴페인'으로 사랑을 받았다.

샌디가프가 시간이 지남에 따라 '샌디'가 되고, 진저에일에서 사이다로 레시피도 바뀌었다.

라들러와 함께 대표적으로 언급되는 맥주 탄산음료의 이름은 '샌디(Shandy)'다. 19세기 영국에서 시작된 이 음료는 원래 '샌디가프'라고 불렸다. 라들러와 다른 점이라면 라거 맥주 대신 에일 맥주라는 것. 그리고 레모네이드가 아닌 진저에일(일종의 생강맛 사이다)을 섞었다는 것이다. 도수가 낮고 탄산으로 청량감이 강해진 샌디가프는 '서민들의 샴페인'으로 사랑을 받았다.

샌디가프가 시간이 지남에 따라 '샌디'가 되고, 진저에일에서 사이다로 레시피도 바뀌었다.

맥주와 사이다의 조합은 다른 나라에서도 쉽게 찾을 수 있다. 스페인에서는 맥주에 사이다를 섞어 레몬 맥주 맛이 나는 '끌라라(Clrara)’를 만들었고, 프랑스와 스위스에서는 '혼합'이라는 의미로 '파나셰(Panache)’를 만들었다. 가장 재미있는 것은 네덜란드다. 네덜란드에서는 맥주에 사이다를 섞은 것을 '백설공주(Sneeuwwitje)'라고 부른다. 사이다에 맥주를 조금 넣으면 생기는 거품이 하얀 눈 같아서 그렇다나.

이렇듯 맥주와 사이다를 섞는 조합은 동서고금을 가리지 않고 존재해왔다. 그렇다면 섞어 마시기의 대가(?) 한국에선 어떤 조합이 있었을까?

이렇듯 맥주와 사이다를 섞는 조합은 동서고금을 가리지 않고 존재해왔다. 그렇다면 섞어 마시기의 대가(?) 한국에선 어떤 조합이 있었을까?

한국의 라들러는 골프장에서 만들어지고,

편의점에서 팔린다

편의점에서 팔린다

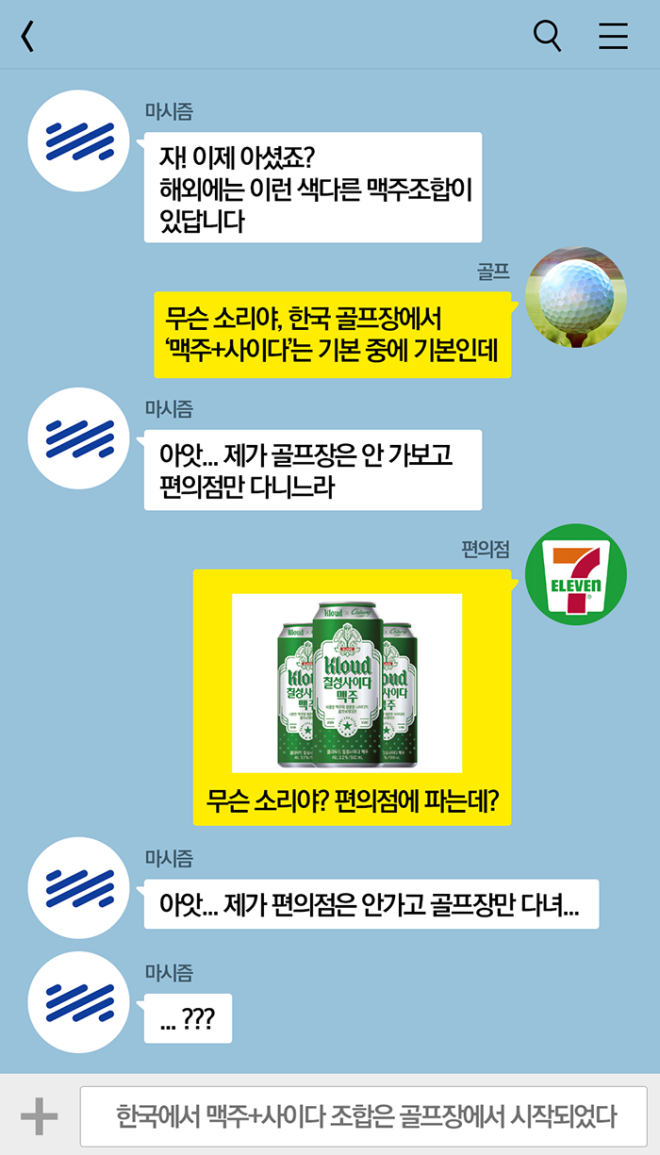

한국은 일찍이 맥주를 마셔왔고, 이미 국민 음료 브랜드로 사이다가 존재했다. 당연히 맥주에 사이다를 섞어본 이들이 있다. 독일의 라들러가 자전거에서 시작되었다면, 한국에서 맥주와 사이다의 만남은 골프장에서 시작되었다. 한국의 골프장에 있는 휴식처 '그늘집'에서 전설은 시작된다.

그늘집은 골프장 중간에 있는 쉼터를 말한다. 골프에서 홀을 다 도는 데 너무 많은 시간이 걸린 걸리니 중간 지점에서 햇빛도 피하고, 목도 축이는 장소로 만들어졌다. 이곳에서 오래전부터 인기 메뉴로 자리 잡은 음료가 맥주와 사이다의 조합 '맥사'다. 정확한 시작점을 찾을 수 없지만 이미 2000년대 초반부터 많은 인기를 얻었다. 골프의 재미도 재미지만, 운동 중 마시는 시원한 음료를 즐기는 사람도 많았기 때문이다.

다만 문제는 맥사를 즐기기 위해선 골프를 배워야 한다는 점이었다. 이 맛있는 것을 그들만 즐겼다니! 스크린 골프 연습장에서 골프채를 휘둘렀다가 공 대신 몸이 튀어나가기 일쑤인 마시즘은 평생 즐길 수 없는 음료라고 생각했다. 어라? 그런데 이미 편의점에서 팔고 있었다. '클라우드 칠성사이다 맥주'라고? 완전 한국식 라들러 아니냐?

다만 문제는 맥사를 즐기기 위해선 골프를 배워야 한다는 점이었다. 이 맛있는 것을 그들만 즐겼다니! 스크린 골프 연습장에서 골프채를 휘둘렀다가 공 대신 몸이 튀어나가기 일쑤인 마시즘은 평생 즐길 수 없는 음료라고 생각했다. 어라? 그런데 이미 편의점에서 팔고 있었다. '클라우드 칠성사이다 맥주'라고? 완전 한국식 라들러 아니냐?

적당하고 달콤하게 즐긴다,

사이다와 맥주의 최고 조합은 어떤 맛일까?

사이다와 맥주의 최고 조합은 어떤 맛일까?

낮에 마시는 맥주에는 감동이 있다. 더운 햇볕 아래에서 맥주를 마셔본 사람이라면 누구라도 공감할 것이다. 대신 취하지 않고 맛있고 적당하게 마셔야 한다는 것이 낮맥의 숙제였다. 그리고 각자의 자리에서 사람들은 '맥주에 맛있는 사이다를 더한다'는 공식을 찾아내었다. 이 공식이 라들러, 샌디, 맥사라는 이름으로 사랑을 받고 있다.

재미있는 점은 나라마다, 혹은 같은 나라 안에서도 황금 비율이 다르다는 점이다. 누군가는 맥주와 사이다를 7:3으로 섞고, 누군가는 5:5로 섞는다. 과연 여러분의 낮을 시원하게 만들어줄 '맥주와 사이다’, 섞어 마시기의 대가인 우리의 조합은 어떨까?

재미있는 점은 나라마다, 혹은 같은 나라 안에서도 황금 비율이 다르다는 점이다. 누군가는 맥주와 사이다를 7:3으로 섞고, 누군가는 5:5로 섞는다. 과연 여러분의 낮을 시원하게 만들어줄 '맥주와 사이다’, 섞어 마시기의 대가인 우리의 조합은 어떨까?

참고문헌

- The History of the Radler: Your New Favorite Summer Beer, Andy Crump, HOP CULTURE, 2021.9.15

- The History of Shandy and Radler, Mark Dredge, 2019.7.25

- An Undiluted History Of 'Shandy', Merriam-Webster

- 2030 사로잡은 라들러 아시나요, 오수현, MBN, 2022.1.12

- MZ세대 '골프붐'…골프장엔 막걸리·맥사까지, 박일경, UPI뉴스, 2022.3.22

- [FOOD & DRINKS] 맛 명소 / 수원 태광CC 입구 '나주집', 이유진, 매일경제, 2004.4.13

- [방민준의 골프세상] 골프에서 술을 뺀다면 무엇이 남을까?, 방민준, 골프한국

- 골프가 18홀이 된 이유는 위스키 때문?, 명욱, 세계일보, 2021.8.21

- The History of the Radler: Your New Favorite Summer Beer, Andy Crump, HOP CULTURE, 2021.9.15

- The History of Shandy and Radler, Mark Dredge, 2019.7.25

- An Undiluted History Of 'Shandy', Merriam-Webster

- 2030 사로잡은 라들러 아시나요, 오수현, MBN, 2022.1.12

- MZ세대 '골프붐'…골프장엔 막걸리·맥사까지, 박일경, UPI뉴스, 2022.3.22

- [FOOD & DRINKS] 맛 명소 / 수원 태광CC 입구 '나주집', 이유진, 매일경제, 2004.4.13

- [방민준의 골프세상] 골프에서 술을 뺀다면 무엇이 남을까?, 방민준, 골프한국

- 골프가 18홀이 된 이유는 위스키 때문?, 명욱, 세계일보, 2021.8.21

*이 글은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

![[지역 살리기 '트래블리그' 수상작] MZ다운 소도시 여행법-'상주시' 편](https://dimg.donga.com/a/186/117/90/3/ugc/CDB/29STREET/Article/65/52/cc/5d/6552cc5d1df472cdf64a.jpg)

![[인터뷰] 김수군 패션디자이너 인터뷰](https://dimg.donga.com/a/186/117/90/3/ugc/CDB/29STREET/Article/65/4c/97/29/654c972905cbd2738275.jpg)